Si existiera la máquina del tiempo y se pudiera regresar al pasado, yo, sin dudarlo, pediría regresar a aquel lejano día de mediados de los sesenta en que la televisión entró en mi casa y antes de que la sacaran del embalaje la machacaría con un martillo pilón hasta hacerla papilla. ¡Qué lástima de criaturas, que “engañaícos” estábamos ese fatídico día mientras esperábamos emocionados a que la instalaran!. Ni por un momento se nos pasó por la cabeza que aquel cajón de formica con su ventana de cristal ahumado rematado con un pañito donde pastaba un torito de plástico al lado de una gitanilla también de plástico era un caramelo envenenado, una mentira, una trampa, una ratonera a la que nos lanzábamos de cabeza. Aquella especie de cíclope estaba a punto de secuestrarnos de por vida y nosotros lejos de recelar de aquel invento mágico nos mordíamos las uñas de impaciencia por verlo funcionar. En aquellos tiempos nadie cayó en la cuenta de que ese, en apariencia inofensivo, aparato era en realidad un terrorífico caballo de Troya que tomaba posesión con todos los honores del mejor rincón del comedor para quedarse para siempre entre nosotros y convertirnos en sus prisioneros, en la peor especie de esclavos, es decir en los que lo son sin saberlo. Y encima se compraba con mil sacrificios porque costaba un dineral. La gente decía que la compraba para entretenerse como si este aparato, de una manera inocua, entretuviera sin más, cuando lo que realmente hacía, además de secuestrarnos, embrutecernos y adocenarnos, era robarnos lo más valioso que tenemos: nuestro tiempo, mucho más valioso que el dinero, que al fin y al cabo no importa demasiado, porque el dinero, como decía Faulkner, es lo más barato que uno puede perder o gastar.

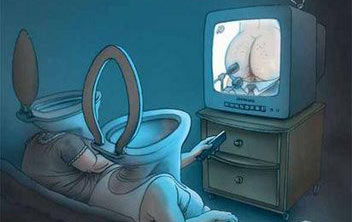

Con el paso del tiempo, la llamada caja tonta, el ojo del cíclope que todo lo ve, el Gran Hermano, nos ha convertido en familias de autistas, en sujetos pasivos, en caballerías alimentadas con el pienso de bajísima calidad, un pienso venenoso que engorda pero no alimenta, que sale de ese pesebre electrónico al que nos asomamos a diario. La televisión nos robó un tiempo precioso que podíamos haber gastado en otras cosas mucho más gratificantes como leer, conversar, conocer más a los demás, empezando por nuestros familiares más directos, y de paso conocernos a nosotros mismos.

Y con esto no quiero decir que haya que sacar todos los televisores a una era y pasarles varias veces una apisonadora por encima. El aparato en sí no tiene la culpa de nada, al contrario, es un gran invento lleno de posibilidades y por sí mismo constituye un logro de la inteligencia humana, uno de los muchos logros de la ciencia que, dicho sea de paso es lo único que se ha cumplido del maravilloso mundo del futuro que prometían los documentales de la 2, de los que este que firma era un verdadero adicto. En aquellos documentales se hablaba de un futuro casi perfecto donde la ciencia llevaría al hombre en volandas hacía cotas de progreso y bienestar nunca conocidas. Y efectivamente ha sido así, la ciencia está cumpliendo casi todo lo que prometió. Lo que está fallando es el uso que se hace de esos milagros tecnológicos. Fallan los dirigentes políticos y fallamos todos por no ser capaces de galopar y enterrar en el mar, como decía Alberti y cantaba Paco Ibañez, a todos esos políticos corruptos e ineptos, a esos fantasmales “mercados” que día a día trabajan y ponen todo su empeño para que el mundo sea un lugar cada vez más injusto, más mezquino, miserable, indigno e insolidario, un lugar donde sólo vivimos bien, y ya empezamos (a marchas forzadas) a dejar de hacerlo, un escaso veinte por ciento de la humanidad y el resto, como si no fueran nada nuestro, está condenado de por vida al hambre y la miseria.

Mientras tanto, ese veinte por ciento de “privilegiados” al que pertenecemos, nos dedicamos afanosamente a consumir los productos que constantemente nos ofrece la televisión, cosas que la mayoría de las veces no necesitamos ni quizás necesitaremos nunca. Pero lo peor de todo no es que compremos compulsivamente, ni tampoco que sigamos anestesiados por la tele y creamos que el mundo es lo que sale en la pantalla y que lo que no sale no existe. Lo peor es que teniéndolo todo, o al menos muchísimo más que la inmensa mayoría de habitantes del planeta, no somos felices. Cuando aparecieron las cadenas privadas pensamos que la competencia iba a mejorar la calidad, pero al contrario, lejos de ofrecer programas de calidad, salvo algunas honrosas excepciones, se dedican a ofrecernos más de lo mismo, más basura, más anuncios que tienen la desvergüenza de meter cada vez más en las películas, algo que debería estar prohibido como está prohibido, de momento, poner pegatinas de marcas comerciales en Las Meninas, el Guernica o el entierro del Conde de Orgaz. Una película, una buena película, claro está, es una obra de arte que hay que verla tal y como la concibió el director, con su ritmo y cadencia, y no cortada en rodajas como una barra de longaniza. Cortarlas y venderlas como cebo para que nos traguemos los anuncios que contienen es una tomadura de pelo, una enorme falta de respeto. Es como si estuviéramos realizando un acto placentero, un acto íntimo que requiere de toda nuestra atención y cada cinco minutos apareciera un tío cansino para vendernos un champú anticaspa, una pomada para las almorranas, un coche, la Barbi sarmentadora o un separador de juanetes. Está claro que si a uno le gusta el cine lo mejor es que vaya al cine y se olvide de la televisión. En general, como ocurre con el tabaco y con el alcohol, cuando menos se consuma mejor y la televisión no es una droga menos peligrosa que cualquier otra droga dura. Los poderes públicos deberían hacer una campaña para reducir el consumo de televisión que bien podría tener como lema: tele, no, ¡caca!.

Ahora que se han cumplido cincuenta años de televisión, qué mejor celebración, qué mejor homenaje, qué mejor favor podemos hacernos a nosotros mismos que apagarla. Y, para más seguridad, desenchufarla.