Conocí a Shangay en el año dos mil trece. Acababa de pasar una mala racha de la enfermedad y cuando lo vi no había nada en él de aquello que me habían contado. Hay que aclarar que en su época televisiva yo no veía la tele (de verdad), ni tampoco leía revistas o periódicos, por culpa de unas odiosas oposiciones. Así que cuando José Manuel Mariscal me avisó que Shangay iba a pasar por el Parlamento de Andalucía y que me lo confiaba, yo pregunté ingenuamente que quién era. Inmediatamente un montón de voces de dentro y de fuera de la política, familia incluida, se rieron de mí y me hablaron de un personaje fastuoso, guapa o guapo según quien me lo describiera, escandaloso, excéntrico, terriblemente divertido y ácidamente crítico.

En cambio, cuando vino a explicarme la iniciativa del museo Ocaña, yo solo vi un grandullón pálido y ajado, que cubría los estragos de la quimio con una gorra verdosa, con una dulzura apabullante y unas ganas de abrazar poderosísimas. Debo decir que tras el primer impacto, y dado que soy propensa al contacto humano, me puse manos a la obra de toquetear, abrazar y besuquear tanto como necesitamos ambos y me dejé llevar por esa voz poderosa que embaucaba y enamoraba, mientras se superaban todas mis expectativas por conocer a alguien extraordinario.

Porque era extraordinario sin necesidad de adornos, oropeles y turbantes. Era extraordinariamente cariñoso y amable, la generosidad en persona, el amigo extraordinario que podías llamar siempre que lo necesitaras aunque estuviera hecho polvo (cuánto me arrepiento a veces de haberle cansado en exceso en malas noches), el extraordinario humorista que te hacía reír sin pensarlo, el extra de salsa de cualquier plato.

Posteriormente tuve ocasión de verlo recuperado y fabuloso en multitud de ocasiones. Participé de alguna locura a su lado y tuve el honor de presentar dos libros suyos en vida (el tercero, dolorosamente, tras su muerte). Pero sobre todo, tuve la suerte de que me acompañara en los momentos difíciles de la elaboración de la ley andaluza de transexualidad, cuando por sus contactos y por su carácter hizo de puente entre todas y todos los que participábamos en su elaboración de una u otra forma, me escuchó con infinita paciencia, me consoló en algún que otro berrinche y me hizo recapacitar en algún que otro encabezonamiento (me consta que también lo hizo con otra), para finalmente escribirme un artículo tan, tan bonito que siempre he pensado que no lo merezco y que en algún momento tuve que engañarlo para que pensara así de bien de mí.

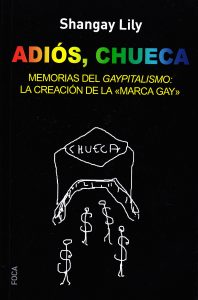

Y sabiendo todo esto, cuesta aún más trabajo leer la denuncia que supone su “Adiós, Chueca”. Porque ante tanta generosidad y bondad como irradiaba, una solo puede pensar que la traición que sufrió solo es posible desde el contraste de sus antípodas. ¿Cómo es posible que hubiera gente tan mala, capaz de hacer tanto daño? ¿Cómo es posible que el dinero sea capaz de mover tanta maldad como para aprovecharse de la creatividad de un artivista que te la daba con solo pedírselo y aún sin pedírselo? ¿Cómo pudieron estar tan ciegos como para perderlo?

Esa es la principal enseñanza que me dejó Shangay. Perder una persona como él es la mayor desgracia que nos puede pasar. A mí, como a todas sus amigas, nos lo arrebató la muerte. Algo irremediable e inevitable. No puedo imaginar la tortura que, para quienes lo traicionaron, fue perderlo por voluntad propia. Ese será su castigo. Para mí toda una condena.

Me gustaría pensar que Shangay había comprendido esto antes de morir, que se sabía valioso y querido, que, como su Plasma Virago, se supiera eterno en sus escritos y enseñanzas. Trataré de transmitirlo a mis hijos como si de un profeta bíblico se tratara, porque no conozco mejor ejemplo de lo que es ser una buena persona. Haberlo conocido es, paradójicamente, el mejor consuelo ante su muerte.