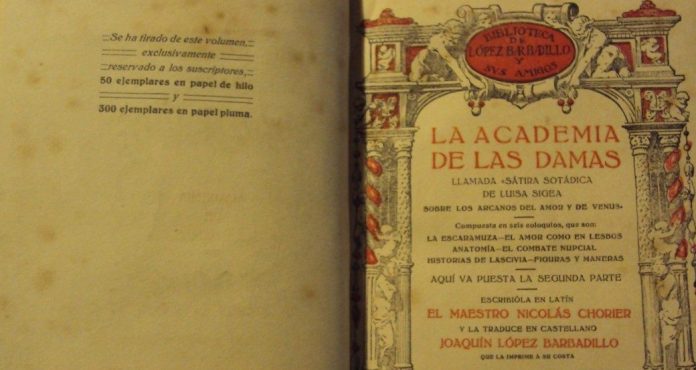

En 1660 un osado impresor de Grenoble (aunque otros dicen que fue en Lyon o en Ámsterdam) sacó a la luz una de las obras más influyentes de la literatura libertina de todos los tiempos; lleva el aparatoso título de Aloisiae Sigaeae Toletanae Satyra sotadica de arcanis Amoris et Veneris, pero por abreviar se le suele llamar La academia de las damas. En la portada figura como autora la humanista española Luisa Sigea, que supuestamente habría escrito el texto original en castellano, traducido luego al latín para la susodicha edición por un filólogo holandés. Todo era mentira, por supuesto: las obras escandalosas (y esta lo es, y mucho) suelen esconderse tras una charada de seudónimos y falsas procedencias. La academia de las damas había sido pergeñada directamente en latín por un abogado francés, Nicolas Chorier. Su atribución a Luisa Sigea era particularmente malintencionada: esta oriunda de Tarancón era famosa en los círculos cortesanos de la época por su erudición y, en particular, por su dominio del latín (¡Oídme, feministas! Ya está bien de Hipatia y Frida Kahlo. ¿Para cuándo se pondrá de moda la injustamente olvidada Luisa Sigea en los estudios de género?). En aquel entonces las disciplinas académicas eran dominio de los hombres; cualquier mujer que desarrollara su actividad lejos de la rueca y los fogones, mostrando cierto grado de independencia o cierto interés por la cultura, despertaba todo género de sospechas. En consonancia con estos prejuicios, una mujer de letras había de ser, por fuerza, una guarrilla. Así pues, Chorier bromeó con la idea de que, si la ilustre taranconera se había convertido en una eminencia en la lengua de Virgilio, era con la secreta intención de poner por escrito sus fantasías más salaces.

La elección del latín para escribir esta obra seminal no fue en absoluto caprichosa. El latín, accesible solo a una minoría educada, limitaba a círculos muy reducidos la lectura del libro y propiciaba que la censura hiciera la vista gorda. Las mujeres, salvo casos excepcionales como la Sigea, no eran educadas en las lenguas antiguas, con lo que el indecente contenido de La academia de las damas les quedaba vedado por pura ignorancia del idioma. También debía de tener su intríngulis atreverse a leerlo para quien no dominaba el latín, o en concreto el vocabulario de obscenidades que el autor había tomado prestado de los clásicos más explícitos (Marcial, Catulo o Petronio): “Mammas parvas, duras, orbiculatas, candidas, sororiantes, manibus terit, et osculis premit; post pectus, ventrem, crura oculis legit, ac demum cogitationem et obtutum in Veneris hortulum defigit. Ut sibi eam partem tractari, premi, diduci labia, digitum immitti sentit rudis puella: ‘Eh! eh! eh!’ clamabat, miscens clamori gemitus et suspiria”. Reconociendo a veces alguna palabra, intentando desentrañar algún fragmento del texto, la sensación del lector no latinista de la época debía de ser parecida a la que experimentábamos los adolescentes de mi generación frente a las pelis porno que el Canal Plus emitía codificadas los viernes por la noche: asomados a la pantalla, vagamente excitados al intentar descifrar qué estaba pasando detrás de aquella tormenta de nieve digital, creíamos distinguir a golpe de imaginación el pulso de una mamada o el rebotar de unas tetas.

Paralelamente a su función de encriptar el contenido, el uso del latín restringía el número de lectores pero facilitaba la internacionalización de la obra: el latín era lingua franca en los ámbitos eruditos y universitarios de todos los países occidentales, así que la obra de Chorier era pornografía con vocación universal. Pero hay una implicación más en el uso del latín en La academia de las damas: amén de ser la lengua de los humanistas, el vulgo lo asociaba a la liturgia católica y al mundo de los curas en general. Así, escribir pornografía en latín tiene un punto transgresor y sacrílego, que es precisamente lo que caracteriza a la práctica totalidad de la literatura libertina de la época. De Aretino a Sade, los protagonistas por excelencia de la novela guarra son frailes y monjas. “El hábito no hace al monje, pero oculta sus erecciones”, decía Carlo Frabetti a propósito de la novela gótica, dejando entrever cierta desconfianza en la eficacia de los votos de castidad. En las sombras de la sacristía y tras los muros de los conventos de clausura es donde los escritores de libros prohibidos imaginaban las orgías más desmadradas. Y es que la religión y el sexo tienen mucho que ver: el orgasmo y la mística son caminos convergentes hacia el éxtasis.

La obra de Chorier marcó un antecedente para el uso del latín en la literatura erótica moderna. Muchas obras escandalosas de los siglos XVIII y XIX, escritas en lenguas vernáculas, ocultan en latín sus pasajes más explícitos para evadir la censura; así ocurre, por ejemplo, en Las joyas indiscretas de Diderot (1748): “Saepe turgentem spumantemque admovit ori priapum, simulque appressis ad labia labiis, fellatrice me lingua perfricuit”. Y no solo en las novelas declaradamente libertinas; el mismísimo Gibbon hizo lo mismo en su Historia de la decadencia y caída del Imperio romano (1776) al hablar de los lascivos quehaceres de la emperatriz Teodora. ¿Sería porque en inglés no encontraba las palabras? El recurso pervivió hasta bien entrado el siglo XX en las traducciones a lenguas occidentales de algunos clásicos asiáticos, en los cuales encontramos con frecuencia pasajes subidos de tono que podrían herir la sensibilidad del lector. En la versión alemana de Enno Littmann de Las mil y una noches o en la inglesa de Clement Egerton de esa joya de la literatura china que es el Jin Ping Mei, siempre que los amantes entran en la alcoba y se desprenden de las vestiduras cambia bruscamente el idioma de la traducción y nos topamos de manos a boca con un galimatías de ablativos absolutos, verbos deponentes y declinaciones irregulares. Por otra parte, en la literatura médica del siglo XIX se convirtió en norma, en aras del decoro, pasar al latín cada vez que se hablaba de temas embarazosos, desde la masturbación a las enfermedades venéreas. “Desconfiad de las citas en latín –decía Flaubert en su Diccionario de lugares comunes– : siempre ocultan algo obsceno”.

Por último, el realizador londinense Derek Jarman, referencia imprescindible del cine gay de arte y ensayo, quiso hacer un guiño a esta asociación secular entre el latín y la órbita de lo libertino. Jarman rodó íntegramente en latín Sebastiane (1976), tres décadas antes de que al idiota mesiánico de Mel Gibson se le ocurriera hacer lo mismo en La pasión de Cristo (The Passion of the Christ, 2004). Con un cautivador sentido de la estética, Sebastiane narra los últimos días del mártir homónimo, en compañía de un puñado de soldados de las milicias de Diocleciano que han sido destinados a un puesto en pleno desierto. La trama es una excusa como cualquier otra para desplegar en toda su gloria una poética del cuerpo masculino: carne sudorosa, cuerpos desnudos que danzan, se entrenan, combaten, se depilan, se abrazan, son azotados y asaeteados. Los propietarios de estos cuerpos se cuentan historias, se amenazan, se insultan, se piropean y se dicen palabras de amor, siempre en perfecto latín (con acento británico, eso sí). Como aquellos pornógrafos de antaño que escribían en la lengua de Cicerón, prodigando mentulae y cunni en sus párrafos, Derek Jarman se dirigía a un público cómplice y minoritario: un público que entiende.