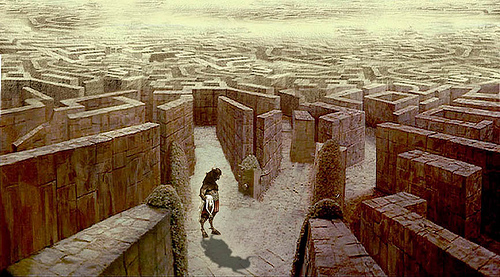

Agotado como estaba por los interminables casos de corrupción protagonizados por sus hombres de confianza, que no cesaban de verse arrastrados ante los tribunales. Señalado por la ciudadanía como el responsable de las desmedidas calamidades, incluida la revuelta en los Condados Mediterráneos y de las hambrunas en la imperial piel de toro. Acompañado por una generalizada fama de inoperante, apático, e indolente. Encerrado en aquel remedo de laberinto cretense, al que llamaban la Moncloa. No se dio cuenta, nuestro Minotauro, de la que se le venía encima.

Confiando en su porte señorial y distinguido. Satisfecho y seguro con la buena forma que demostraban sus andares deportivos de buena mañana, el Señor del Laberinto se dedicó a cantar que los días del hambre habían pasado y que los vientos marinos comenzaban a traer aires de primavera.

Los cretenses mesetarios, los pueblos del mar y los de allende los mares, parece que iban comprendiendo que eso de meter la mano en el tesoro público era una costumbre ancestral de estas tierras, que nunca ha impedido que el oro vuelva a llegar desde los Nuevos Mundos, o que, tras las pertinaces sequías, nos invadan periodos de bonanza. Tan abundante, la bonanza, que suele terminar convertida en exceso de lluvia, diluvio, inundación.

En esto andaba, cuando fueron las mujeres de la sometida Atenas (diferentes en todo a las mujeres cretenses) y se lanzaron a las calles, exigiendo dejar de formar parte, junto a los jóvenes, de ese tributo anual que, por costumbre instaurada por el triunfante Minos, se depositaba a las puertas del Laberinto, para goce, disfrute y manutención del monstruo, mitad hombre, mitad toro.

En estas estaba el buen Minotauro, cuando también las abuelas y los abuelos se lanzaron por las calles exigiendo el cese de todo tipo de ofrendas de sangre humana. Eran ellos los que cubrían las bajas ocasionadas por los sacrificios, atendían a las familias, protegían a los menores y malvivían hasta el momento en que, cercados por la muerte, incapaces de soportar el abandono y la desidia de sus opulentos gobernantes, se arrojaban al mar desde el más alto de los acantilados.

Sabían, los verdaderos dueños del Laberinto (que no eran, por supuesto, ni el rey Minos, ni su esposa Pasífae, la que engendró al Minotauro tras su escarceo con el Toro de Creta), que el tiempo se acababa y preparaban en secreto el relevo del Minotauro, por un personaje de arcilla, de apariencia más amable, juvenil y humana, al que habían conseguido insuflar vida.

Sólo faltaba que el descontento cundiera entre otros sectores de la ciudadanía. Más valía, incluso, que enviaran a los voceros a anunciar de dónde vendría el asalto final al Laberinto. Que los foros, las ágoras, los mercados, comenzaran a hablar de estas cuestiones. Era importante determinar por dónde debería comenzar la conquista del Laberinto. No para evitarlo, sino para pilotarlo, como barco en la tempestad y conseguir que todo cambie, para que todo siga igual.

No ha de venir el ataque del lado de la costa. Los farallones se alzan imponentes frente al mar y cierran el paso a los que vienen de fuera, surcando el Mediterráneo en precarias chalupas, buscando pan, o huyendo de las frecuentes guerras que asolan lejanas tierras.

Tampoco parece concebible, que quienes malviven en los extrarradios del puerto de Heraklion, esperando que algún comerciante contrate sus prescindibles servicios, estén en condiciones de otra cosa que intentar sobrevivir a las sequías, las inundaciones, a la falta de trabajo y al omnipresente miedo, alimentado constantemente por los heraldos plenipotenciarios del Palacio, a que el Minotauro desborde los muros del Laberinto y siembre el terror en cada calle y casa a casa.

Bien pensado, tal vez podrían alentar una reedición de aquellas lejanas revueltas protagonizadas por los jóvenes en las calles de Cnosos, la capital, cuando cansados de mendigar un empleo, una ayuda, un puesto entre quienes eran considerados ciudadanos, hartos de tener que partir de su tierra en busca de la Atlántida, se arremolinaron en el ágora y permanecieron allí acampados, hasta que los rigores del verano hicieron aconsejable que se retiraran a lugares más frescos.

Si ahora volvieran a las andadas, tal vez los días del Minotauro estarían contados. Por eso, los dueños del Laberinto estudian concienzudamente los enigmas de las esfinges, las profecías de las sibilas, las adivinaciones contenidas en los misteriosos oráculos, porque hay que anticiparse a las convulsiones que se avecinan.

Si saben encarrilar y conducir las revueltas en ciernes podrán construir un hermoso relato, con tintes épicos, según el cual un príncipe heredero, venido del Condado Mediterráneo, con la ayuda impagable de la mismísima hermana del Minotauro, traspasa las puertas del Laberinto, vence al monstruo y abre el camino de una nueva Transición que habrá de durar, cuando menos, un par de generaciones.

Como acabaremos descubriendo pasados los siglos, el Príncipe de Lampedusa, escritor de epopeyas, pondrá en boca de su héroe, el también Príncipe de Salina (aquel en cuyo escudo de armas lucía un Gatopardo), aquella lapidaria frase, Mientras hay muerte, hay esperanza.