A algunos nos gusta pasear por un buen cementerio de vez en cuando, realmente hay de todo, se sorprenderían. Claro que diseñar un agradable plan para el día raramente incluye la visita a una tumba o a un mausoleo, es tan lógico asociarlos a la tristeza. Aunque no solo sirven para llorar y llorar. Ni para reír tampoco: hablamos de otra cosa, indefinible muchas veces. Confesarlo motiva que te miren como si olisquearas amoniaco en tus ratos libres o alimentaras pensamientos no solo románticos o melancólicos, sino puramente lúgubres, cuando hay cementerios exquisitamente tranquilos, interesantes y bellos muy cerca de nosotros.

Puede resultar atrevido afirmarlo en una ciudad como Madrid, con el inabarcable cementerio de la Almudena, vastísima necrópolis color ceniza que linda con la M-30 y que uno relaciona instintivamente con… La idea más pura y dura de la muerte, no nos vayamos a engañar. Incluso induce a preguntarse si el origen etimológico de la palabra «cementerio» no procederá de «cemento» en lugar del griego «koimetérion»: «dormitorio» (según la creencia cristiana, los cuerpos dormían allí hasta el día de la resurrección).

Puente de todos los santos: nuestras tradiciones perviven y bastantes personas siguen acudiendo cada primero de noviembre a depositar diversas dalias y crisantemos en nuestros camposantos, rindiendo tributo a quienes ya no están, físicamente al menos, mientras una gran mayoría no pensamos sino en poder escaparnos de vacaciones. Ahora bien, sería harto extraño que en Milwaukee, sin ir más lejos, degustaran nuestros huesos de santo, nuestros buñuelos de viento o acudieran a la representación del Tenorio. Y sin embargo aquí ya a nadie parece extrañar que hayamos asimilado ese Halloween, con su truco y su trato. En lo que a mí respecta, podrían darles muchas calabazas a todos esos muertos vivientes, pero todo ello coincide además con el cambio de horario, con la escasez de luz (excepto por las resplandecientes decoraciones navideñas que cada sibilino ayuntamiento comienza siempre a perpetrar a estas alturas; ¿acaso no hay toneladas de turrón, más duro que el cemento muchas veces, luciendo ya en la mayoría de los supermercados?).

Resulta de un curioso que tumba, pero durante este mismo puente hay quienes visitan el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, el judío de Praga, el de Arlington en Virginia, el Valle de los Reyes en Egipto y a la vez olvidan los cementerios de su propia ciudad y en cualquier otra fecha del año. Quizá ningún otro cementerio tan turístico como el de Pere Lachaise de París, abierto al público en 1804, y un delicioso espectáculo en sí mismo. Yo mismo moría literalmente por ver la tumba de Jim Morrison, y tanto mi madre como nuestra anfitriona parisina, Solange -ajenas por completo al Jim y al Jam-, me concedieron ese gusto: por qué no presenciar ese auténtico museo al aire libre de 44 hectáreas de extensión y unas 70.000 tumbas de gentes de toda condición, un precioso parque empedrado cuyos vecinos se sientan en los bancos leyendo tranquilamente el periódico. Para mi regocijo, la palabra «Jim» lucía tallada en hermosísimos árboles cada dos por tres, flechas toscamente pintadas a mano indicaban su orientación, hasta graffitis con su nombre manchaban otras tumbas, monumentos y estatuas. Indagué a un jardinero por el cantante y me señaló la división 6 del cementerio en una mapa, cuando apenas íbamos por la noventa y tantos.

Tardaría unas tres horas en llegar. Aunque ambas mujeres trataron infructuosamente de captar mi atención sobre la última morada de Paul Eluard (división 97), o Édith Piaf –esta última repleta de flores, la vida en rosas-, proseguí tenaz, mirando algo distraídamente la de Modigliani (96), Gertrude Stein (94) -una losa es una losa es una losa-, o Sarah Bernhardt (91). A la de Isadora Duncan apenas le separaban unos pasos (columbario, urna 6796), de la de Maria Callas… Bah, había cada vez más «Jims» por el camino, y mandando al limbo el monolito de Apollinaire (86), no perdí más tiempo frente a Marcel Proust (85), ni tan ilustres Georges como Bizet (68) o Méliès (64), cada cual con sus busto respectivo. Todo cuanto quería era a Jim, Jim, Jim, ambas mujeres fotografiándose frente el eterno descanso de Delacroix (49), Balzac (48), Yves Montand y Simone Signoret (44), o Molière (25), enfermo no tan imaginario ahora. Presintiendo la cercanía de mi objetivo, pasé por alto el obelisco egipcio de Champollion (18), a Auguste Comte (17) o Miguel Ángel Asturias (10) -ellas tan locas por Chopin (11), como yo indiferente ante Pissarro (7)-, y descubrí a unos cuantos jovenes que, apoltronados de cualquier manera sobre las tumbas próximas a la del cantante «James Douglas Morrison, 1943-1971«, fumaban porros, blandían botellas de ginebra y proyectaban «The end» –qué oportuno-, en un ensordecedor equipo de música, y aún no eran ni las doce del mediodía. Una placa de mármol y una sentencia en griego: «Kata ton daimona eaytoy» («recuerdo del héroe llevado por su demonio»), dedicada a quien cantó: «nuestro amor se convierte en una pira funeraria». Aunque ellas pasaron de largo para centrarse en el Baron Haussmann, Alfred de Musset, Rossini o Colette (una atiborrada división la 4, desde luego).

Agarré más tarde una flor del original monumento diseñado por Jacob Epstein para Oscar Wilde, (división 89, y compartida junto con Robert Ross desde 1950), y Solange me echó una severa reprimenda: «Eso no se hace en Francia», dIjo. Como si no hubiéramos presenciado una invasión en toda regla de una parcela del patrimonio nacional francés, bajo la mera excusa de adorar a un ídolo norteamericano.

Un año más tarde los tres estuvimos de acuerdo en visitar la tumba de Van Gogh en el tranquilo pueblo de Auvers Sur Oise, a solo treinta kilómetros de París. No más que un sobrio cementerio amurallado esta vez, apenas unos 60 metros cuadrados. Era uno de esos días inclementes de lluvia y viento racheado, y una encorvada anciana ascendía lastimosamente la empinada cuesta que conduce allí. La adelantamos en silencio: poseía el rostro más sufrido y surcado de arrugas que recuerdo. Los hermanos Vincent y Theo descansan bajo un par de sobrias tumbas de piedra, unidas por una cama de hiedra, según se entra a la izquierda, donde nos aguardaban un cámara y una reportera de televisión. Envanecidos, dispuestos a disfrutar de los quince minutos de fama pregonados por Andy Warhol (cementerio Católico Bozantino de San Juan Bautista, suburbios de Pittsburgh), mi madre se dedicó a repasar -bla bla bla, y cómo culparla-, toda su admiración hacia el loco de pelo rojo, y solo al salir nos cruzamos de nuevo con la anciana de antes, literalmente exhausta. Conectamos la televisión por la noche con el infantil entusiasmo de quien ansía verse aparecer en las noticias, aunque quien apareció fue aquella anciana explicando ante el micrófono, con un débil hilo de voz, que solía acudir cada año por allí, dado que su hijo se había suicidado en ese mismo día y en ese mismo lugar algunos años atrás, y que no podía dejar de acudir a recordarle. Apagamos la tele y en medio de un silencio sepulcral nos fuimos al lecho más o menos mortuorio.

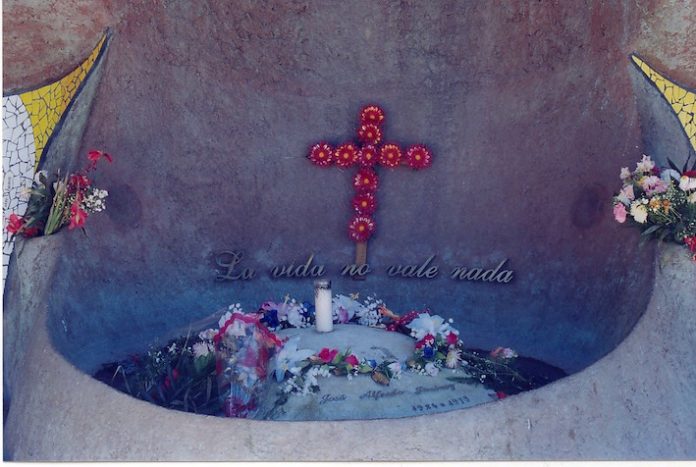

En contraste con los cementerios parisinos, tan ordenaditos, de un distinguido blanco y negro, existe México: allí donde la gente se reune a convivir con sus difuntos, llevándoles ofrendas, comida -tamales en los túmulos, nachos en los nichos; un poco de fiambre tal vez-, y pasando el día entero con ellos. País donde las tumbas pueden ser de color azul turquesa: una señora repasaba su plumero por el panteón de Puerto Ángel. «Permiso», saludé. «Propio», contestó ella, con la cortesía propia de esos pagos. Mónica, mi esposa mexicana, me animó a visitar el pueblo de Dolores, cuna de la independencia, y donde descansa Jose Alfredo Jiménez, autor de las mejores rancheras de este mundo (y hasta «De un mundo raro», por no hablar de «El rey», «El jinete» o «Amanecí en tus brazos»). Preguntamos por la calle y alguien nos dijo que el cantor se había matado tomando y tomando -cirrosis hepática a los 47 años-, y que el Panteón Municipal de Nuestra Señora de los Dolores estaba en las afueras. Infraestructuras muy sencillas, tumbas pequeñitas, primaba la blancura de la cal. Algo defraudados, distinguimos de pronto el contorno de un gran sombrero mexicano, y una irresistible serpiente de colores que partía de él: aunque esta última no era tal, sino un precioso sarape deslizándose en curvas, con los títulos de sus mejores canciones inscritos con letra cursiva en diversas teselas. No solo la más inesperada explosión de color funerario, también el epitafio más conciso e impresionante posible: «La vida no vale nada«.

(«No vale nada la vida, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. (…) Camino de Santa Rosa, la Sierra de Guanajuato, ahí nomás tras lomita, se ve Dolores Hidalgo. Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado»).

Pero basta de moverse tanto, o cambiemos de medio de transporte al menos: suelo entrar en el cementerio de San Isidro de Madrid en bici. Ningún cartel parece prohibirlo -no así el hecho de hacer fotos o subirse en las tumbas-, y deslizarse -algo lentamente, claro está-, por los senderos de un cementerio sobre dos ruedas es una sensación tan extraña como liberadora (nunca tardo en bajarme respetuosamente cuando veo a alguien, o el terreno se vuelve más escarpado). Afirmar que no es Père Lachaise sería como decir que Madrid no es París. Pues evidente, y qué importa. Este es uno de los rincones más bellos de la ciudad, y su cementerio más antiguo. Allí se antepone la admiración por sus artísticas esculturas y panteones al asombro por el personaje en cuestión. Olviden los mapas, las divisiones. Descubrí que La Argentinita, Jovellanos, Fulgencio Batista o Miguel Boyer se encuentran allí, pero nada comparable a su enorme tranquilidad, al placer de vagar por sus rincones, admirar sus cipreses o su privilegiada vista de los tejados de los barrios del centro. Si «koimetérion» significa «dormitorio», uno hasta camina más despacio solo para no despertar a sus inquilinos.

Y aunque la Sacramental de San Justo es muchísimo más grande -ámbas separadas únicamente por un muro-, y pese a contener un Panteón de Hombres Ilustres en forma de herradura, con su Larra, su Espronceda o su Rosales, la muerte resalta allí con toda su crudeza, confirmando las expectativas de los más desconfiados e impresionables, no solo debido a sus interminables colmenas de nichos, a esa sensación de necrópolis urbana, sino por epitafios como: «Hijo mío, tus padres no viven sin tí», «La muerte me trajo aquí de once meses no cumplidos, teniendo puestos en mí mis padres, alma y sentidos», o «Mamá no estoy muerta estoy dormida os espero con los brazos abiertos esto es el paraíso», que le hacen a uno desasosegarse un poco al cabo de media hora -por no hablar de la imposibilidad de ir en bici, pero por supuesto estamos bromeando-, aunque posee algunas estrafalarias virtudes, como su impagable hilo musical. No lo podía creer: oí música clásica y no sabía donde. Era un altavoz oculto en alguna parte. Pero no era un réquiem.

En cuanto a la Almudena, allí no me metí sobre dos ruedas sino sobre cuatro: cierta mañana ociosa descubrí la puerta lateral de la calle O´Donnell -no tan impresionante como la de la Avenida Daroca, con esas arcadas que remiten a una película de Tim Burton y una extraña casa okupa en la esquina-, y a una amable florista de las inmediaciones que me aconsejaba coger la línea 110 de autobús. Lo que hice fue coger el coche y, por mera curiosidad, seguir a ese vehículo una parada tras otra: diversas personas acarreaban bolsas con flores y se acercaban a pie a las tumbas de sus allegados. Ví todo un panteón colindante con un chirimbolo de la EMT y una papelera. A un conductor de dicha empresa deteniéndose en una amplia avenida para comerse un yogurt. Abrumado por el entorno -hay panteones dedicados a los héroes de Cuba y Filipinas, otros con mero aspecto de bungalows de playa-, dejé el coche en punto muerto y me detuve con la boca abierta frente a la estatua de un par de cuadrúpedos que alzaban sus patas delanteras frente a la estatua de un domador: pertenecía al panteón del Circo Mundial Junior. Sobrepasado ya del todo, temiendo por ejemplo quedarme sin batería entre esas 120 hectáreas y no poder explicar fácilmente mi paradero al departamento de asistencia en carretera -y que mis referencias de rescate consistieran en esta o aquella hilera de tumbas-, decidí acercarme entonces al muchísimo más sobrio Cementerio Civil, situado al otro lado de la calle, y donde la cosa empieza a lo grande aunque sea tan pequeño: la tumba de La Pasionaria le da a uno la bienvenida, junto al abigarrado panteón de Pablo Iglesias, enfrente a su vez de Nicolas Salmerón, quien «dejó el poder por no firmar una sentencia de muerte». Allí encontramos epitafios extrañamente estimulantes («escudriñadlo todo y retened lo bueno»; o: «cuando te vas todo de viento, solo viento»), y una pequeña parte de una tapia de ladrillo pintada con colores republicanos, dedicada a los represaliados franquistas. Por cierto, dicen que la tumba de Baroja se halla tan oculta por la hiedra y el ramaje que no se distingue su nombre, y es cierto: su epitafio ya no dice ni Pío.

Pero el Cementerio Británico -calle Comandante Fontanes-, es una de las joyas indudables, un menudo y encantador espacio de fachada color vino tinto, dependiente de las sociedades benéficas inglesas, y donde reposan todo tipo de personajes anglosajones de principios de siglo, entre ellos la familia Lhardy o Loewe o un «squadron leader» de la Royal Air Force, segundo de a bordo de Ian Fleming, y que pereció en la Segunda Guerra Mundial. Son tumbas de un estilo distinto, más elegante, al igual que uno de sus guías, David, inglés de 83 años y dueño de un irrestible y desenfadado humor, quien me habló de Ricardo Freire, casado con la hija de los guardeses del lugar –Rita Garrido, cantante del teatro La Latina-, y quien compuso la canción «Doce cascabeles tiene mi caballo» en el banco que hay frente a la puerta. «Debes ponerte en mi grupo», añadió David, «un recorrido para cualquiera que venga a las once de la mañana. Somos de la sociedad gestora, tenemos las llaves, vamos cambiando de lápidas y de historias, pero son todas verídicas». Le pregunté entonces por la losa pegada a una pared que reza: «Safe sex. In loving memory. Madrid Hash House Harriers«, y contestó que ese no es más que un grupo nacido en Malasia en 1938, que queda todas las semanas para correr y beber cerveza juntos, y que se colaron dentro del cementerio como en broma y colgaron eso allí…»

Por último, los cementerios también pueden servir para restar algo de peso a esta tragedia que es la vida. No olvidemos que el anagrama en inglés de la palabra «funeral» es «real fun». Un día asistí al de un amigo muy entrañable de mi padre, con cuyo hijo pequeño yo solía jugar de pequeño, pero a quien no había vuelto a ver desde entonces, y era precisamente ese hijo, todo un hombre ahora, el que iba recibiendo los pésames de los concurrentes, cabeza gacha y gesto destrozado. Como yo nunca había dado el pésame a nadie en mi vida, fuí recordándonos a medida que la respetuosa cola avanzaba: jugando al fútbol, por ejemplo. Nos caíamos bien, y qué lástima tener que volver a verle en tan terribles circunstancias, el tiempo nunca abunda para decirse las cosas, me dije que hubiera querido darle a entender que, pese a una situación así, me alegraba tanto de verle, y cuando de repente le tuve ante mí, ofreciéndole la mano, pronuncié simplemente:

«Me alegro…».

Y llevándome esa misma mano a la frente, me retiré raudo a la salida y no descansé en mi carrera hacia el coche, rebusqué precipitadamente las llaves del bolsillo y puse tierra de por medio cuanto antes.

Después de todo,

la muerte es sólo un síntoma

de que hubo vida.

Mario Benedetti (1920-2009)

Escritor y poeta uruguayo.